Letzte Aktualisierung am 27. März 2020

Heutzutage ist Streaming allgegenwärtig. Es ist nicht nur bequem und flexibel, sondern man spart auch eine Menge Platz. Zudem orientiert sich der Geschmack am Konsumenten und junge Leute können ohnehin nicht VERSTEHEN, wie man seine Wohnung überhaupt mit Tonträgern zupflastern kann. Das Angebot AN Diensten ist erschöpfend und im Netz finden sich dutzende Testberichte, Vergleiche und Tipps. Will man Musik und Filme unbegrenzt konsumieren, geht das am Günstigsten mit Amazon Prime, ansonsten werden insgesamt knapp über 20 Euro für zwei Dienste fällig, wenn man YouTube Premium als Komplettangebot vernachlässigt. Apple will künftig auch in das Video-Streaming einsteigen und kann mit Apple Music per se auf einen großen Kundenstamm zurückgreifen. Doch dominieren Spotify und Netflix den Markt UND Google rangiert mit YouTube irgendwo dazwischen.

Dieser Artikel richtet sich primär an zwei Zielgruppen. Zum einen an jene, die sich bislang noch vor Streaming gedrückt haben und ihr Archiv pflegen sowie an jüngere Nutzer, die das Sammeln von Tonträgern nachvollziehen möchten. Beides sind übrigens keine Gegensätze, sondern können sich hervorragend ergänzen. Als technisch interessiertes Kassettenkind bleibe ich Neuen gegenüber stets aufgeschlossen und muss das Altbewährte schließlich nicht ersetzen. So führte mich mein Weg vom Kinderzimmer mit Hörspielkassetten zum hochauflösenden Digitalwandler und drahtlosen Mediengeräten, ein hochwertiges Kassettendeck liegt nach wie vor im Schrank, ebenso ein Videorekorder. Für die Plattenspieler gilt das nicht, denn diese sind stets einsatzbereit, wie man am Titelbild erkennt. In einem weiteren Artikel werde ich die unterschiedlichen Philosophien der Streaming-Dienste am Beispiel von Apple Music und Spotify beleuchten. Jetzt geht es allerdings erst einmal um die Geschichte und der lange und steinige Weg vom Tonträger zur Digitalmusi.

Mit Anklicken der Videos stimmst Du der Datenschutzerklärung zu, merkst.de ist nicht für die Inhalte anderer Videos verantwortlich.

Schon in der Antike war die Musik ein wichtiger Bestandteil für die gesellschaftliche Entwicklung. Allerdings konnten sich nur Kaiser und Könige ihre eigenen Hofbarden leisten, die auf Zuruf aufspielten. Abgesehen von Volksfesten und in der Gesellschaft war es vermutlich im privaten Rahmen relativ still. Auch im 19. Jahrhundert war Musik noch eher was für reiche Leute, später sorgten mechanisch höchst aufwendige Orchestreone, wie oben im Video zu sehen, für musikalische Unterhaltung in gehobenem Hause. Parallel sorgte Thomas Edison mit der gleichnamigen Walze dafür, dass man zumindest ansatzweise Töne mechanisch festhalten konnte, daraus folgten Grammophon und Schallplatte. Musiktruhen in der Wirtschaftswunderzeit ermöglichten es Jedermann, die eigene Musik auf Wunsch abzuspielen, das Radio diente neben dem Fernsehgerät ebenfalls zur Unterhaltung. Dass man seine eigene Musikselbst aufzeichnen konnte, ermöglichten zunächst die Bandmaschinen. Die Kompaktkassette von Philips als Folge daraus und der Walkman, den Sony im Jahr 1979 vorgestellt hatte, machte die eigene Musik erstmals tragbar. Kofferradios, tragbare Plattenspieler und kompakte Bandmaschinen gab es zwar schon, jedoch nicht für die Jackentasche und vorwiegend fürs Auto. Der Walkman war damals recht teuer und anfällig, so dauerte es noch eine Zeit, bis man die tragbaren Kassettenspieler im urbanen Alltag sehen konnte.

Mit Anklicken der Videos stimmst Du der Datenschutzerklärung zu, merkst.de ist nicht für die Inhalte anderer Videos verantwortlich.

Von der Bandmaschine zur eigentumslosen Musik

Wie erwähnt zähle ich zur Generation der Kassettenkinder und habe einige Musikkassetten, von denen ich mich nicht trenne. Diese habe ich später als Vinyl, CD und sogar als Download erworben, das Album „Thriller“ von Michael Jackson habe ich vermutlich am häufigsten und sogar als hochauflösende DSD-Version. Das ist natürlich nicht rationell und Liebhaberei, aber diese Tonträger könnte ich bei Bedarf verkaufen, für digital erworbene Inhalte gilt das nicht. Schallplatten und CDs habe ich zu Anfang auf Kassette kopiert, vom Radio aufnehmen war ebenso eine wichtige Beschäftigung. Dieses Archiv mit zum Teil festgelegten Reihenfolgen wurde aufwendig gepflegt, ging ein Band kaputt, war die Kassette hin und man musste sich nochmals an den Besitzer der Platte oder CD wenden. Tragbare CD-Spieler waren teuer, meinen ersten kaufte ich für rund 400 Mark von Philips im Jahr 1988. Das galt übrigens auch für CDs, denn während eine Musikkassette rund 20 Mark kostete, eine Schallplatte war mitunter günstiger, musste man für eine CD schon über 30 Mark hinlegen. Hörspielkassetten kosteten unter 10 Mark und hat man sich eine gekauft, hörte man diese rauf und runter. Das gilt natürlich auch für CDs, da war es schon ärgerlich, wenn auf dem Pop-Sampler das Lieblingslied fehlte. Diese suchte man sich folglich auch anhand der enthaltenen Tracks aus oder kaufte gleich mehrere und nahm doppelte Tracks einfach hin. Um dies auf den Punkt zu bringen, sich einfach jede Musik sofort auszusuchen und zu hören, war damals undenkbar. Wunschsendungen im Radio waren somit die einzig relativ interaktive Musik-Show. Die Compact Disc war übrigens nur als Übergang vorgesehen und entsprechend kompromissbehaftet. Damit überhaupt ein Album auf eine Scheibe passen konnte, wurde die Abtastfrequenz auf 22,05 statt 24 kHz je Kanal begrenzt.

In den 90er Jahren kam die MiniDisc von Sony und die „Digital Compact Cassette“ (DCC) von Philips und Marantz auf den Markt. Das „Digital Audio Tape“, als DAT von Sony schon aus den 80ern bekannt, war der CD klanglich leicht überlegen, dafür jedoch teuer und anfällig. Ich experimentierte damals viel mit Tonbandmaschinen, DAT, DCC, MD und natürlich auch mit dem Brennen von CDs und externen D/A-Wandlern. Magnetbänder haben jedoch ihre Tücken und so stellte sich die DCC als unhandlich heraus. Nicht nur, dass man mit einem DCC-Rekorder herkömmliche Kassetten zwar abspielen, jedoch nicht bespielen konnte, man musste bei kopierten CDs auch umständlich spulen. Reineisenbänder ließen sich durch geschicktes Bohren zwar digital bespielen, das war mir jedoch alles zu aufwendig. Ein DCC-Band kostete etwa 15 Mark, die MD nur rund sechs Mark und war auch das bessere Medium, wenn auch nicht unbedingt klanglich. Das hat Sony später zwar in den Griff bekommen, ebenso waren die Geräte deutlich kompakter. Rund 120 Megabyte passten auf eine MiniDisc, später folgten Varianten mit mehr Speicherplatz bis 1 GB in deutlich besserer Qualität. Ein weiterer Vorteil war die Aufnahmefunktion, weshalb sich besonders tragbare MD-Rekorder durchsetzten. Man schloss sie digital an den CD-Player an und kopierte einfach die Silberscheibe, der MD-Rekorder kümmerte sich dabei um die synchrone Aufnahme und Tracks, technisches Wissen brauchte man dafür nicht. Das war zur Kassette ein deutlicher Sprung in Richtung Komfort, auch wenn weitere Kopien von Digitalkopien aufgrund des „Serial Copy Management Systems“, kurz SCMS, verhindert wurden. MDs ließen sich auch mit verschiedenen Titeln bestücken und man konnte schnell zwischen ihnen wechseln. DAT war hingegen bei Konsumenten kein Thema, weil vor Allem tragbare Geräte relativ teuer und noch anfälliger waren. HiFi-Enthusiasten schwören teilweise noch heute auf DAT, in Studios findet man sie hin und wieder noch als Mastering-Rekorder. Aus technischer Sicht macht dies jedoch schon deshalb keinen Sinn, weil DAT-Rekorder die heute gebräuchlichen Abtastraten nicht unterstützen.

Doch noch ein anderer Trend kam hinzu und sollte der MD nicht nur kräftig zusetzen, sondern hat auch die Musikindustrie in Aufruhe versetzt, das Internet und MP3-Dateien. Napster, heute ebenfalls ein Streaming-Dienst, war damals eine Tauschbörse und sah sich vielen Klagen von Musikschaffenden ausgesetzt und stellte das Angebot schließlich ein. Für mich war das damals eine Offenbarung, denn im Ausland hatte man bereits viel Musik digitalisiert und so war es mir möglich, viele Titel aus den 80er Jahren durch Stichwörter wiederzufinden. Das Herunterladen war allerdings nur ein Teilerfolg, denn die Qualität war meistens schlecht und so führte der Download bei mir zu Investitionen in Tonträger. Künstler, wie beispielsweise Paul Hardcastle, Carsten Bohn und Dave Grusin hätten an mich keine Tonträger verkauft, wenn ich die Musik nicht vorher hätte laden können. Später kam YouTube hinzu und viele wandelten die Videos in MP3-Dateien um, was rechtlich später ebenfalls als nicht statthaft angesehen wurde. Das Mitschneiden von Radiosendern ist selbst heute noch für den Privatbereich zulässig. So gab und gibt es Anwendungen, die Internet-Streams überwachen, die Musik digital kopieren und automatisch beschriften und schneiden. Die Nutzung von Tauschbörsen ist heute rechtlich verboten und vor Allem dadurch nachweisen, dass Teilfragmente der Downloads im dezentralen System weitergegeben werden. Sie machten übrigens auch Fehler, so waren manche Musiktitel unbrauchbar oder es fehlten gar Fragmente, weil manche Pakete nicht sauber zusammen gesetzt wurden. Wenn ein seltener Titel einen Defekt aufwies, war es wahrscheinlich, überall die fehlerhafte Version zu erhalten.

Abgesehen von den moralischen und juristischen Aspekten haben Tauschbörsen dennoch Geschichte geschrieben, weil sie Anstoß für grundsätzliche Gedanken zum Urheberrecht gegeben haben. Ohne sie würde es vermutlich heute noch kein Streaming geben und die Musikindustrie würde weiterhin viel Geld in ohnehin überwindbare Kopierschutzlösungen stecken. Für mich als Sammler von Tonträgern war es eine spannende Erfahrung, was vor Allem auch die Rechenzentren der Hochschulen beschäftigte. Die gesamte Fachhochschule Gießen-Friedberg, heute THM, war beispielsweise mit einem für heutige Verhältnisse lächerlichen Megabit an die Universität Gießen angeschlossen, so dass man Tauschbörsen am Vormittag verboten hat, weil diese die Kapazitäten ausreizten. Das Laden eines Titels hat entsprechend gedauert oder brach ständig ab, es ließen sich übrigens auch Programme und andere Daten tauschen. Daraus lässt sich ableiten, dass das Tauschen auf diese Art in den meisten Fällen verboten ist, weil es sich fast immer um urheberrechtlich geschütztes Material handelt. In diesem Zuge wurde auch das Brennen von CDs populär, eine zu dieser Zeit bezahlbare Technik, Mitte der 90er sah das noch anders aus. Die Leute kopierten ihre geladene Musik auf Rohlinge, das war günstiger und schneller als eine MD zu beschreiben. Viele Autoradios konnten MP3-Dateien von CD oder Speicherkarte abspielen und Sony hat es versäumt, der MD das MP3-Format mitzugeben und stützte sich auf das hauseigene, wenn auch klanglich bessere ATRAC3. Schlussendlich passte etwa die zehnfache Menge an Musik im MP3-Format auf die Silberscheiben, die MD war hingegen auf 80 Minuten begrenzt. Die Software zum Konvertieren von MP3 zur MiniDisc gab es zwar, war jedoch umständlich, kompliziert und ein MD-Rekorder zumeist teurer als CD-Brenner und Rohlinge zusammen. Für eine leere CD zahlte man keinen Euro, Mitte der 90er Jahre allerdings zwischen 20 und 30 Mark. MP3-Player mit Speicherkarte und nicht zuletzt der iPod in Verbindung mit iTunes machten digitale Musik populär und attraktiv für den Massenmarkt. Hochauflösende Tonträger wie Super-Audio-CD, DVD-Audio und HDCD setzten sich entsprechend nicht durch.

Schuld daran hat auch das Marketing, so wurde das MP3-Format klanglich mit der CD-Qualität gleichgesetzt und machten neue Tonträger damit für viele überflüssig. In der Praxis ist dies auch heute noch eine Streitfrage und hängt stark vom Ursprungsmaterial und der Wiedergabekette ab. Die Technologie wurde zwar schon Ende der 80er Jahre vom Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen (kurz IIS) entwickelt, erst jetzt waren jedoch die Rechner in den Haushalten leistungsstark genug dafür. Die erste legale Möglichkeit Musik zu streamen gab es von der Deutschen Telekom und R@dio-MP3. Dieser Dienst nutzte die Austastlücken vom Videotext und eine TV-Karte genügte, um den MP3-Stream auf die Festplatte zu bannen. Die Telekom setzte hingegen auf Music-on-Demand, kurz MoD, über den sich digitale Alben kaufen ließen. Voraussetzung war eine ISDN-Leitung und Mittels Kanalbündelung wurden MP3-Dateien mit 128 Kbit/s in Echtzeit durch die B-Kanäle übertragen. Mehr war nicht möglich, denn das entsprach genau dem Datendurchsatz von ISDN. Eine spezielle Software organisierte den Verbindungsaufbau, die Musik bestellte man in der Anwendung und wurde dann heruntergeladen und verschlüsselt gespeichert. Zeitlich sind R@dio-MP3 und MoD vor Tauschbörsen und DSL einzuordnen. Übrigens konnte man die kopiergeschützten Alben von MoD nur dreimal auf CD brennen, Cover und Booklet druckte man aus. Mit Rohling und Cover überstiegen die Kosten gekaufte Tonträger und die Klangqualität war entsprechend schlecht. Auch R@dio-MP3 übertrug mit 128 Kbit/s, dafür aber kostenlos und werbefinanziert. Im Prinzip war es ein Internet-Radio mit Mitschnittfunktion, so hatte man keinen Einfluss auf gespielte Tracks.

Vom Digitalarchiv zum Streaming

Anfang des Jahrtausends wehrte ich mich gegen proprietäre Formate. Apple kam für mich ebenso nicht in Frage wie die MP3-Player mit Festplatte von Nomad/Creative und allen Herstellern, die eigene Übertragungsprogramme oder Verschlüsselungen einsetzten. Als ich mein Entertainer-Keyboard Technics sx-KN7000 kaufte, war auch dieses mit der Möglichkeit versehen, MP3-Musik abzuspielen. Diese musste jedoch mit einem speziellen Kartenleser und Software auf SD-Karten kopiert werden und mir war bewusst, dass diese Lösung nicht für die Ewigkeit gemacht ist. Das Instrument habe ich inzwischen einschließlich der paar Schlager verkauft, die sich nicht mehr ändern lassen, weil es die Software von Panasonic nicht mehr gibt. So war für mich stets klar, dass ich meine eigene Musik selbst verwalten will und notfalls auch mit Tags versehe oder eben nicht. Letzteres war ein großes Thema, Tippfehler, mangelnde Cover-Fotos und kaum Möglichkeiten, die vorhandene Musik durch passende Metadaten abzugleichen ließen mich sehr viel Zeit darin investieren. Auch gab es noch kein fließend mobiles Internet und die Musik sollte auf der Speicherkarte des Handys untergebracht sein. Dabei waren die Hersteller auch erfinderisch, MP3-Player im Kabel und spezielle Walkman-Handys sollten früher schon MP3-Player und Handy verbinden, meist mit weniger Erfolg. Smartphones mit Microsoft Windows Mobile und Symbian waren die beste Möglichkeit, digitale Musik unterwegs zu genießen. Das iPhone war aufgrund wenig Speicher und mangelnden Zugriffs dafür zu eingeschränkt und iTunes zu kompliziert. Man stelle sich vor was passiert, wenn man 40 GB Musik in iTunes importiert und auf ein iPhone 4 mit 16 GB kopieren will.

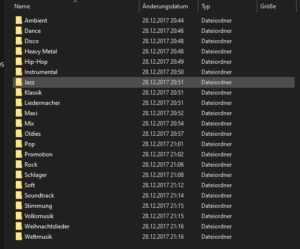

Einen iPod mit 160 GB Festplatte nutzte ich teilweise und befüllte ihn mit SharePod, einer speziellen Software, welche als ausführbares Programm und ohne Installation die Datenbank direkt auf dem Gerät beschreiben konnte. Hat man stattdessen sein Archiv in iTunes importieren wollen, wurde es leider auch verändert und auch das hat für desaströse Effekte gesorgt. Ich konnte damals nicht verstehen, warum man nicht einfach seine Musik auf einen iPod kopieren und nutzen kann. Hersteller wie Archos und iRiver, heute Astell & Kern, boten diese Möglichkeiten an und waren lediglich im Speicherplatz begrenzt. Vor- und Nachteile hat dies natürlich, denn wer mit Computern und Dateien umgehen kann, hat es leichter. Wer jedoch nicht, fährt besser mit einem Programm, in dem er die Alben grafisch geordnet vorfindet. Damals dachte ich jedoch nicht in kompletten Alben, sondern in Titeln und sortierte meine Musik in Ordner mit bestimmten Genres. Dieses Archiv besteht heute noch, wurde jedoch um eines mit kompletten Alben ergänzt.

Mit der Einführung von Google Play Music gab es für mich den ersten Dienst, der meinen Anforderungen vollkommen entsprochen hat. Ich konnte meine mühsam sortierten Alben hochladen und zugleich Musik aus der Datenbank abschöpfen, die sich nicht in meinem Besitz befindet. Apple Music funktioniert auf ähnliche Weise, während iTunes Match sich nur auf vorhandene Titel beschränkt und diese hochlädt. Dabei ist der große Vorteil, dass ich meine eigene Musik ins Internet kopiere und somit meinen Bestand behalte, aber Tippfehler bleiben ebenso erhalten wie auch die teils schlechte Qualität aus Tauschbörsenzeiten. Weiterhin habe ich von Schallplatten selbst digitalisierte Tracks, die es einfach nicht im Bestand der Streaming-Anbieter gibt und mir daher nur in dieser Qualität vorliegen. Amazon Music und Spotify gehen einen anderen Weg, so schöpft man ausschließlich aus deren Repertoire, bei Amazon werden wenigstens gekaufte Alben oder jene mit AutoRip in die Mediathek eingepflegt, das Hochladen von Musik steht nicht mehr zur Verfügung.

Für Sammler bieten sich abseits von Schallplatten jedoch immer wieder Schätze, wie die Im Jahr 2009 neu abgemischten 16 Alben der Beatles. Diese wurden als USB-Stick bei einer weltweiten Auflage von 30.000 Stück verkauft und enthalten alle wichtigen Studio-Alben der brittischen Band inklusive Booklets und Videos. Der Stick steckt in einem metallenen Apfel und symbolisiert das Apple-Logo der gleichnamigen Plattenfirma. Hier liegen allerdings die Alben nicht nur als MP3-Dateien vor, sondern zugleich als hochauflösende FLAC-Files mit 48 kHz bei 24 Bit Wortbreite, somit der CD klanglich überlegen. Da kann man sich allerdings fragen, ob die Haltbarkeit der CD oder eines USB-Sticks eher gewährleistet ist. CDs halten bei mir schon über 30 Jahre, jedoch dürfte die USB-Schnittstelle irgendwann rar gesäht sein, was ebenso für optische Laufwerke gilt. Immerhin lässt sich der Inhalt anderweitig sichern und der USB-Stick selbst ist übrigens aus gutem Grund schreibgeschützt.

Fazit

Meine persönlichen Vorgaben für Streaming dürften damit abgeklärt sein, ich möchte bei Bedarf meine eigene Musik nutzen, sowie hochauflösende Titel aus anderen Quellen ebenfalls einbinden. Auf der anderen Seite möchte ich Musik entdecken und dies beides möglichst in einem Dienst. Zu Google Play Music sei noch anzuführen, dass ich auch ohne Abo 50.000 Titel hochladen kann und somit einen Teil meines Archives nutze, iTunes Match erlaubt sogar 100.000 Titel. Für iTunes Match braucht man iTunes, für Play Music reicht Google Chrome aus, allerdings dauert dies recht lange und klappt nicht immer fehlerfrei. Im Unterschied zu iTunes liest Google nahezu alle Formate ein, Apple hingegen hat FLAC als Abspielformat in die Geräte eingepflegt, nicht aber in iTunes. So muss ich zuvor hochauflösende Titel zunächst konvertieren, damit Apple sie erkennt. Kündige ich Apple Music oder alternativ iTunes Match, verschwinden meine Alben von allen Geräten. Für iTunes Match verlangt Apple rund 25 Euro jährlich, das ist ein stolzer Preis für etwas, das mir Google kostenlos bietet. Wer sich übrigens für YouTube Music oder Premium entscheidet, erhält auch den Zugriff auf Google Play Music. Schlussendlich ist es vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis Google sich von Play Music verabschieden wird. Mehr zu Streaming und einen persönlichen Vergleich zwischen Apple Music, Google Play Music und Spotify gibt es im zweiten Teil zu lesen.

Sei der Erste, der das kommentiert